Weniger Pflanzenschutz, weniger Düngereinsatz, dafür mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz – die gesellschaftlichen und

politischen Anforderungen an Ackerbaubetriebe sind hoch und steigen weiter. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels mit immer häufiger auftretenden Dürrephasen, Starkregen- oder Hagelereignissen. Doch wie lassen sich mit geringeren Intensitäten auch zukünftig stabile Erträge in den geforderten Qualitäten erzielen? Und vor allem: Wie lässt sich die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs unter diesen Rahmenbedingungen langfristig sichern?

Was schadet dem Boden?

Enge Fruchtfolgen mit wenigen deckungsbeitragsstarken Kulturen, immer schwerere Maschinen und vor allem eine intensive Bodenbearbeitung sind im konventionellen Ackerbau die Regel. Das beeinträchtigt das Bodenleben, erhöht langfristig das Risiko für Verdichtungen und hinterlässt einen offenen Boden, der leicht verschlämmt und schnell austrocknet.

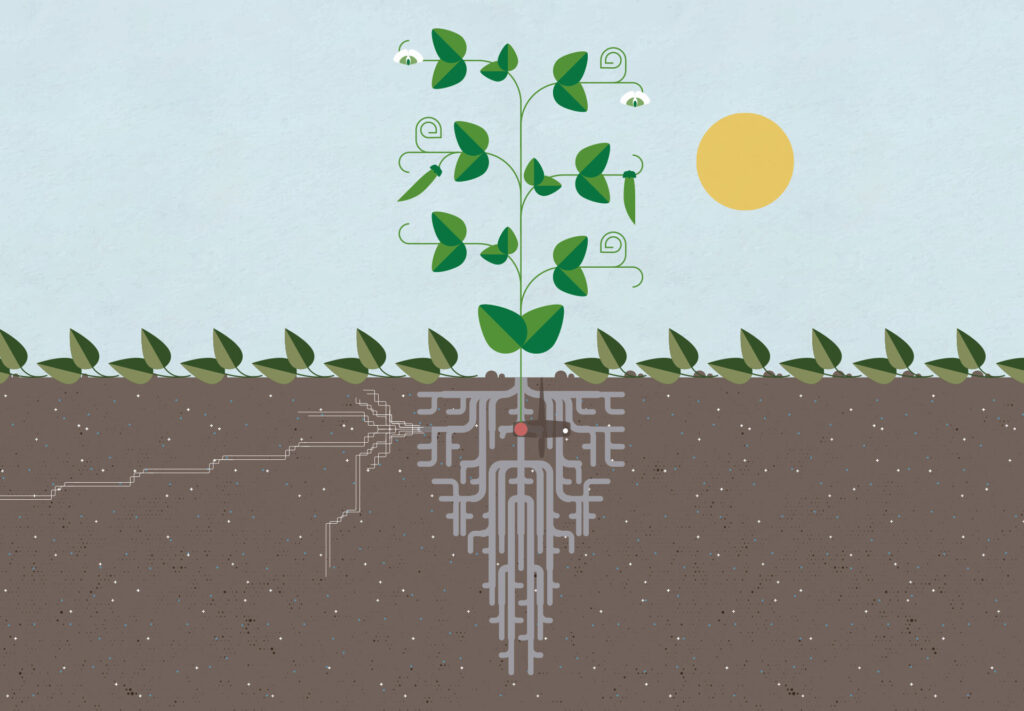

Mit der Kraft der Natur

Es war nie anders: Damit sich der Erfolg an der Oberfläche zeigt, muss man in die Tiefe gehen! Noch mehr in der Agronomie. Der Schlüssel für herausragende Erträge liegt direkt zu Ihren Füßen: gesunde Böden!

Höhere Erlöse und mehr Lebensqualität

Stabile Erträge und deutlich niedrigere Inputkosten ermöglichen höhere Deckungsbeiträge für alle Kulturen. Und nicht nur das: Wer seine Landwirtschaft auf Direktsaat umstellt, kann seine Traktorstunden um bis zu 40 Prozent reduzieren.

Das heißt weniger Arbeit, mehr Zeit für Projekte und höhere Lebensqualität.

Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.

Das Konzept der Direktsaat wird auch als konservierende Landwirtschaft bezeichnet. Es stellt die Bedürfnisse eines gesunden Bodens in den Mittelpunkt. Für die erfolgreiche Umsetzung der Direktsaat sind drei Grundsätze elementar, die von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) definiert wurden:

1. Keine Bodenbewegung durch Pflug oder Grubber. Stattdessen wird jede Kultur mit spezieller Direktsaattechnik direkt in die Stoppel der Vorfrucht gesät.

2. Eine permanente Bedeckung des Bodens mit organischen Rückständen oder lebenden Pflanzen.

3. Eine vielfältige Fruchtfolge und ein

konsequenter Anbau von Zwischenfrüchten und ggf. Untersaaten.

Das heißt: Direktsaat bzw. konservierende Landwirtschaft ist viel mehr als der Verzicht auf Bodenbearbeitung. Es ist ein komplett eigenständiges Ackerbausystem.

Novag – Ihr professioneller Start in die konservierende Landwirtschaft

Direktsaatverfahren sind ein grundlegender Baustein für die konservierende und regenerative Landwirtschaft. Der Verzicht auf Pflug und Grubber ist für viele Betriebe eine echte Transformation.

Mit den Direktsaatmaschinen von Novag geben wir Ihnen die bestmögliche Technologie für diesen Übergang. Unser einzigartiges T-SlotPlus Konzept garantiert perfekte Aussaatqualität, auch unter schwierigen Bedingungen. Und damit maximale Sicherheit beim Start in die Direktsaat.

Alles was Sie brauchen ist Novag und die Kraft der Natur. So einfach geht’s: Mit Novag Direktsaatmaschinen aktivieren Sie die Bodenmikrobiologie. Die Ergebnisse sind einfach erstaunlich:

weniger Maschinen,

weniger Spritverbrauch,

weniger Dünger,

weniger Arbeitszeit,

weniger Erosion,

höhere Erträge!

Was bringt die Umstellung auf Direktsaat konkret für meinen Betrieb im Vergleich zu konventioneller Saatbettbereitung vor Hauptkulturen?

Alles zum Thema finden Sie in unserer Broschüre

Direktsaat ist anspruchsvoller als Verfahren mit intensiver Bodenbearbeitung.

Viele Bodeneigenschaften ändern sich, von der Nährstoffdynamik bis zur Erwärmung im Frühjahr. Das erfordert Anpassungen, etwa bei der Fruchtfolge, bei der Düngung und beim Pflanzenschutz.

Die Umstellung sollte man deshalb mindestens ein Jahr vorher planen und sich intensiv mit dem Verfahren beschäftigen. Neben theoretischem Wissen ist auch der Austausch mit Landwirten und Fachleuten wichtig, die Erfahrung mit dem System haben.

Vor der Umstellung wird in der Regel zunächst die Fruchtfolge angepasst und dann an einer durchgehenden Bodenbedeckung gearbeitet. Auch eine Übergangsphase mit Mulchsaat (nur Grubbereinsatz) hat sich bewährt. Die Umstellung kann auch schrittweise auf einzelnen Schlägen erfolgen, um nach und nach Erfahrungen zu sammeln.

Das Direktsaatverfahren ist grundsätzlich auf allen Standorten erfolgreich umsetzbar. Besonders vorteilhaft ist das System auf Flächen, die anfällig sind für Erosion und Trockenheit. Doch auch auf guten Standorten werden die Vorteile wirksam. Entscheidend ist, das Verfahren optimal an die jeweiligen Standortbedingungen anzupassen. Eine Standardlösung für alle Standorte gibt es nicht. Mit der Direktsaattechnik können alle Kulturen erfolgreich angebaut werden, von Getreide über Leguminosen, Silo- und Körnermais bis hin zu Raps.

Wissenschaftliche Ergebnisse verschiedener Langzeitversuche zur konservierenden Landwirtschaft und Erfahrungen von Praxisbetrieben zeigen, dass die Erträge nach Umstellung auf Direktsaat bei allen Kulturen auf ähnlichem Niveau bleiben, auch bei anspruchsvollen Früchten wie Zuckerrüben und Mais. Je länger das

System etabliert ist, desto deutlicher werden die Vorteile sichtbar, auch in Form stabiler Erträge.

Wichtiger als die Erträge ist aber letztlich die Wirtschaftlichkeit über die gesamte Fruchtfolge hinweg. Auch hier zeigen die meisten Untersuchungen Vorteile für die Direktsaat, weil Arbeitszeit und Kosten für Diesel und Maschineneinsatz eingespart werden. Zudem puffert Direktsaat die Extreme und macht das Anbausystem widerstandsfähiger.

Eine professionelle Sätechnik ist entscheidend für den Erfolg der Direktsaat. Denn eine exakte Saatgutablage ist hier noch wichtiger als bei einem Saatbett mit Bodenbearbeitung. Die Herausforderung besteht darin, trotz großer Mengen organischen Materials eine gleichmäßige Saattiefe und einen guten Bodenschluss sicherzustellen.

Für die Einsaat in eine Stoppel mit Strohauflage oder in vitale Zwischenfruchtbestände wird eine besonders robuste Technik und ein deutlich höherer Schardruck benötigt als bei konventioneller Bestellung. Um den Boden so wenig wie möglich zu bewegen, arbeiten Direktsämaschinen meist mit Scheiben.

Damit wird der Boden aufgeschlitzt, das Saatgut abgelegt und der Schlitz durch nachlaufende Andruckrollen wieder geschlossen. Die Technik muss dabei gewährleisten, dass kein organisches Material in den Schlitz gelangt. Denn Stroh oder andere Pflanzenreste können das abgelegte Saatgut umschließen und so den gewünschten Bodenkontakt verhindern (Hairpinning).

Aufgrund der durchgehenden Bedeckung mit organischem Material erwärmt sich der Boden bei Direktsaat langsamer als bei konventioneller Bearbeitung. Das verlangsamt die Mineralisation und die Freisetzung von Stickstoff in Frühjahr und Herbst. Deshalb empfiehlt sich zur Aussaat eine Unterfußdüngung mit Stickstoff und Phosphat. Das lässt sich mit professioneller Sätechnik einfach umsetzen.

Grundsätzlich führt die ständige Umsetzung organischer Substanz bei Direktsaat zu einer sehr gleichmäßigen Nachlieferung an Nährstoffen. Hohe Düngegaben können deshalb reduziert werden. Zudem verbessert die hohe mikrobiologische Aktivität im Boden die Effizienz mineralischer Dünger.

Glyphosat ist breit wirksam und sehr preiswert. Deshalb wird der Wirkstoff auch von vielen Betrieben mit Direktsaatkonzept eingesetzt. Direktsaaterfahrene Praxisbetriebe berichten jedoch, dass sie das Konzept inzwischen auch ohne Glyphosat erfolgreich praktizieren. Um den Unkrautdruck niedrig zu halten, setzen sie zur Unkrautkontrolle gezielt auf Zwischenfrüchte und Untersaaten sowie auf selektiv wirkende Herbizide.

Die Zufuhr von organischem Material mit Gülle oder Mist passt grundsätzlich sehr gut zum Konzept der Direktsaat. Um gasförmige N-Verluste in Form von Ammoniak und Lachgas zu vermeiden, sollte Gülle möglichst in wachsende Bestände (20 cm Höhe) bodennah ausgebracht werden. Die Verluste sind dabei nicht größer als bei Ausbringung mit konventioneller Bodenbearbeitung. Dafür sorgen der schützende Aufwuchs, die schnelle Umsetzung von Gülle durch Bodenorganismen und eine rasche Aufnahme der Nährstoffe durch die Kultur

Betriebe, die auf Direktsaat umgestellt haben, berichten von einer Zunahme von Schnecken und Mäusen auf ihren Flächen. Die Höhe des Schädlingsdrucks ist aber von Jahr zu Jahr und von Schlag zu Schlag sehr unterschiedlich. Schnecken lassen sich problemlos mit der Ausbringung von Schneckenkorn zur Saat kontrollieren. Die Kontrolle von Mäusen ist möglich mit Giftködern und indirekt über das Anbringen von Sitzstangen für Greifvögel.

Der Druck durch pflanzliche Krankheitserreger ist bei Direktsaat nicht höher als bei konventioneller Bewirtschaftung. Zwar können Erreger leichter auf dem vorhandenen organischen Material überwintern. Dafür gibt es bei Direktsaat mehr Nützlinge und natürliche Gegenspieler, die schädliche Erreger in Schach halten.

Bei Rüben und einigen Wurzelgemüsearten ist Direktsaat problemlos möglich. Auch Kartoffeln lassen sich in ein Direktsaatkonzept integrieren mit einer geringeren Bearbeitungsintensität vor der Pflanzung. Die Dämme können zum Schutz des Bodens mit Mulch oder Dammbegrünungen geschützt werden. Die Ernte ist zwar ein Eingriff in den Boden, der nicht den Prinzipien der Direktsaat entspricht. Dennoch überwiegen über die gesamte Fruchtfolge hinweg die Vorteile des Systems. Denn Direktsaatflächen haben allgemein eine bessere Bodenstruktur und verringern so die Gefahr für Strukturschäden und Verdichtungen.

Unsere Kunden sind mehr als Anwender – sie sind Partner im Boden.

Hier teilen Landwirte aus aller Welt ihre Erfahrungen mit Novag, berichten von ihren Erfolgen, Herausforderungen und davon, wie Direktsaat ihre Betriebe verändert hat.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen